目次

- 住宅の断熱性能とは

- 断熱性能を示す指標

- 住宅の断熱性能の基準となる断熱等級

- 断熱等級4

- 断熱等級5

- 断熱等級6

- 断熱等級7

- 2025年から断熱等級4が標準化される

- 住宅の断熱等級の調べ方

- RC構造と木造で断熱性能が高いのはどっち?

- 断熱性能が高い住宅を建てることで得られる恩恵

- 夏は涼しく過ごせる

- 冬は暖かく過ごせる

- 光熱費の節約につながる

- ヒートショックのリスクを軽減できる

- 断熱性能が高い住宅の懸念点

- 建築コストが高くなる

- 窓の面積が小さくなる場合がある

- 室内の有効面積が狭くなる場合がある

- 内部結露が発生するリスクがある

- 断熱性能の高い住宅を建てるポイント

- 断熱材の厚さ・グレードで断熱性能を上げる

- 気密性を高める

- 窓の断熱性を高める

- まとめ

家を建てるにあたり、「季節を問わずいつでも快適に過ごせる家にしたい」と考える方は多いでしょう。住宅の断熱性能は、心地よい家づくりに欠かせない要素の一つです。

断熱性の高さを示す指標として断熱等級があり、断熱性能が高くなるほどオールシーズン快適に暮らしやすくなります。

本記事では、住宅の断熱性能の指標や基準を解説します。2025年4月以降の省エネ基準引き上げについても紹介しているので、断熱性能にこだわった家を建てたいと考える方はぜひ参考にしてください。

住宅の断熱性能とは

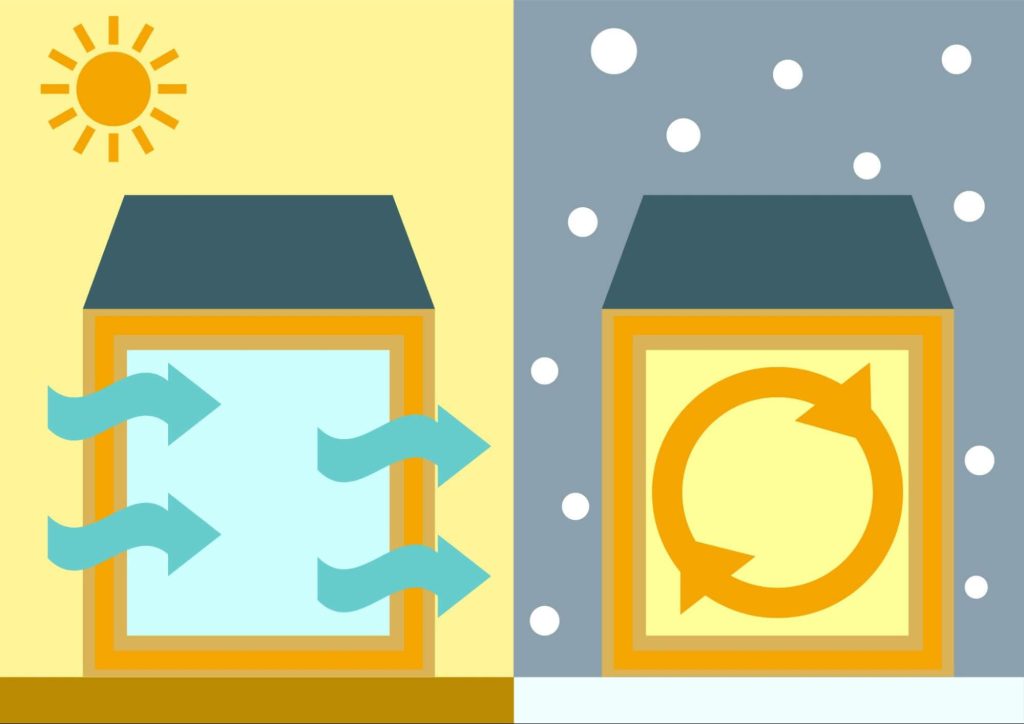

住宅の断熱性能とは、建物が外気の影響を受けずに、室内をどれだけ快適な温度に保てるかを示す指標のことです。

夏の暑さや冬の冷気など、外気温の影響を受けなければ、常に過ごしやすい室内環境が作れます。住宅において断熱性能を高めるためには、断熱材や窓の性能を高めて、住宅内から外、外から住宅内への熱の移動を遮断することが重要です。

また、断熱性能を高めて住宅の熱をコントロールすることで、室内の温度変化が小さくなります。冷暖房を使用する時間やエネルギーを抑えられるため、節電にもつながります。

断熱性能を示す指標

画像引用:国土交通省「断熱性能」

断熱性能は、UA値・ηAC(イータエーシー)値の2つを指標として決定されます。2つの数値は、屋根・天井・窓など建物の内と外を隔てる境界部分(外皮)の断熱性能についての指標です。断熱性能が高いほど、室内温度を一定に保ちやすくなります。

| UA値(外皮平均熱貫流率) | 室内と外気の熱の出入りのしやすさを示す指標 |

| ηAC値(冷房機の平均日射熱取得率) | 太陽の日射熱がどのくらい建物内に入りやすいかを示す指標 |

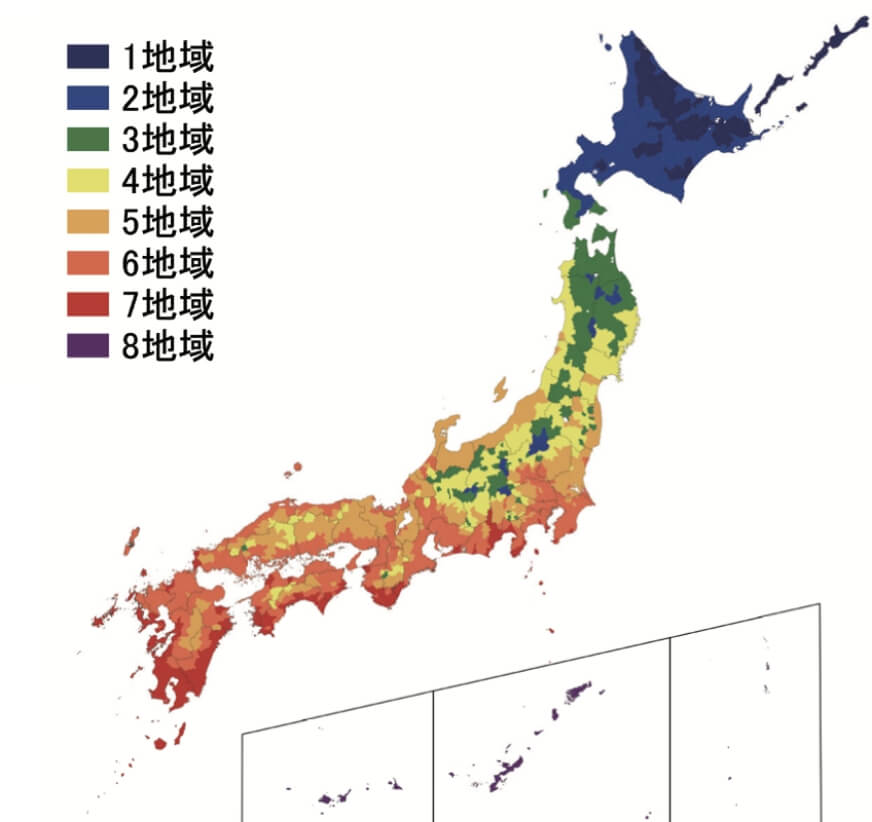

UA値・ηAC値の基準値は、気候ごとの気候差によって8つに分けられた「地域区分」ごとに定められています。下図は、国土交通省が定める地域区分を示したものです。

画像引用:国土交通省「断熱性能」

UA値とηAC値は法律で決められた基準値があり、家を建てる地域によってクリアすべきUA値とηAC値が異なります。UA値とηAC値は、以下の方法で算出可能です。

- UA値=単位温度差あたりの外皮総熱損失量÷外皮総面積

- ηAC値=単位日射強度あたりの総日射熱取得量÷外皮総面積×100

いずれも数値が小さいほど断熱性能が高まり、下表の基準値より低い数値が求められます。

| 地域区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| UA値 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ー |

| ηAC値 | ー | ー | ー | ー | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 6.7 |

住宅の断熱性能の基準となる断熱等級

断熱等級は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に設けられた住宅の断熱性能と省エネ性能を示す基準です。

1〜7までの等級があり、断熱性が高いほど数字が大きくなります。等級を満たすためには、外壁・窓などの断熱性能や、暖冷房・照明など住宅のエネルギー消費量に関するそれぞれの基準を満たす必要があります。

断熱等級による住宅の品質確保は、政府が目指す温室効果ガス排出削減への取り組みの一つです。住宅の断熱性能を高めることで、エネルギー消費量の軽減が期待できます。下表のように、1から7までの断熱等級(断熱等性能等級)が定められています。

| 断熱等級 | 制定年 | 内容 |

|---|---|---|

| 断熱等級7 | 2022年10月 | HEAT20 G3レベル |

| 断熱等級6 | 2022年10月 | HEAT20 G2レベル |

| 断熱等級5 | 2022年4月 | ZEN水準の断熱基準※2030年に義務化 |

| 断熱等級4 | 1999年 | 次世代省エネ基準※2025年に義務化 |

| 断熱等級3 | 1992年 | 新省エネ基準 |

| 断熱等級2 | 1980年 | 旧省エネ基準 |

| 断熱等級1 | 1980年 | 省エネ基準未満 |

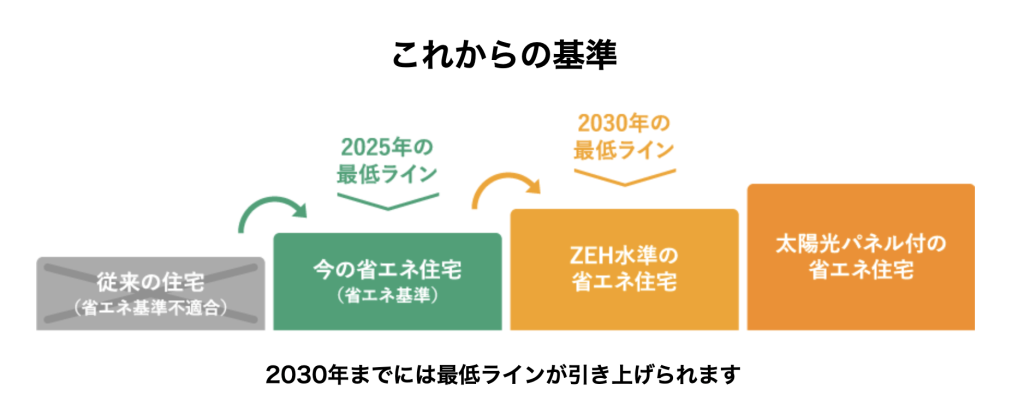

2025年4月以降は省エネ基準への適合が義務化され、断熱等級4が最低ラインになるため、ここでは断熱等級4〜7について解説します。

断熱等級4

断熱等級4は、1999年の次世代省エネ基準によって定められた等級です。以前まで基準が定められていなかった壁や天井、窓、玄関ドアなどに対する断熱性能も求められるようになりました。

2025年4月以降は、すべての新築住宅で断熱性能等級4以上が義務化されます。そのため、2022年まで最高等級とされていた断熱等級4が、2025年4月からは最低等級となります。

参考:国土交通省「家選びの基準変わります」

断熱等級5

断熱等級5は、ZEH(ゼッチ)水準の断熱性能が求められます。

ZEH水準とは、住宅の外皮(窓・天井・屋根など)の断熱性能と、一次エネルギー消費量性能の基準について定めたものです。

ZEHは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略です。太陽光発電などのエネルギー創出を行い、一次エネルギーの消費量実質ゼロを目指した住宅を指します。

2030年には、断熱等級5が最低ラインに引き上げられる予定です。

断熱等級6

断熱等級6は、HEAT20におけるG2レベルの基準を満たした断熱性能です。

HEAT20とは住宅の外皮の断熱性能に対する評価基準のことで、ZEH水準よりも厳しいG1からG3のグレードに分けられています。

G2は、冬の室温が1・2地域(北海道など)でおおむね15℃、その他の地域でおおむね13℃を下回らない基準です。等級4よりも、一次エネルギーを約30%削減できるレベルとされています。

温室効果ガス排出削減に着目した断熱等級5に比べて、住宅としての快適性も組み込まれています。

断熱等級7

断熱等級7は、HEAT20のグレードが等級6よりもさらに高い、G3レベルの基準を満たす断熱性能です。

G3は、1・2・7地域でおおむね16℃、その他の地域でおおむね15℃を下回らないように求められます。等級4よりも、一次エネルギーを約40%削減できるレベルとされています。

断熱等級6と同様に、温室効果ガス排出削減への取り組みに加えて、住む人の健康と快適性も視野に入れて設定された基準です。

2025年から断熱等級4が標準化される

画像引用:国土交通省「家選びの基準変わります」

2025年4月から、原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化され、断熱等級4が標準化されます。世界規模で取り組んでいる、温室効果ガスの排出量ゼロを目指す「カーボンニュートラル」の目標を2050年までに達成するためです。

日本政府も、国内のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野のエネルギー効率向上を目指しています。断熱等級の改正によって住宅の省エネ性能を向上させることで、エネルギー消費を削減できると期待されています。

省エネ基準に適合しているかの判定基準は、「一次エネルギー消費量」と「外皮基準」の2つです。建築確認手続きを行うなかで適合性審査が行われるので、これから住宅を建てる場合は着工が遅れることがないよう、省エネ基準へ適合しているかの確認や必要な手続きを怠らないようにしましょう。

参考:国土交通省「省エネ基準適合義務化」

住宅の断熱等級の調べ方

断熱等級を調べたいときは、担当の設計士や工務店などに問い合わせれば確認できます。

2025年4月からは、建築確認手続きの際に省エネ基準への適合性審査が実施されます。省エネ基準を超える断熱等級5以上の場合は、住宅性能表示制度の利用も可能です。

住宅性能表示制度とは、住宅のさまざまな性能をわかりやすく表示するために作られた制度のことです。住宅の評価は、国土交通大臣が登録している第三者機関を通じて実施されます。

新築住宅なら、建築前に施工会社へ住宅性能表示制度を利用することを伝えれば、断熱等級を教えてもらえます。求める性能に達していない場合、設計変更などを早めに相談する必要があるでしょう。

参考:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド」

RC構造と木造で断熱性能が高いのはどっち?

RC構造と木造では、木造のほうが断熱性能を高くしやすい性質があります。木造はRC構造よりも熱伝導率が低いため、外気の温度を内部に伝えにくく、室温を保ちやすい構造だからです。

ただし、RC構造は木造と比べて蓄熱性能が高く、気密性に優れている性質があります。そのため、適切に断熱対策することで、優れた断熱性能を得られます。

RC構造が広がり始めた当初は「RC構造=冬は寒い」のイメージがありましたが、現代の建築技術を踏まえると、断熱性能の低下は大きな懸念材料とならないでしょう。

断熱性能が高い住宅を建てることで得られる恩恵

断熱性能が高い住宅を建てることで得られる恩恵として、以下が挙げられます。

夏は涼しく過ごせる

高断熱の家を建てることで、暑い季節でも涼しい室内環境で過ごせます。室内と外の熱の出入りが少なくなり、外気の影響を受けにくくなるためです。

日射によって室内の温度が上昇しにくく、冷房で調節した室内温度を維持できるので、過剰に空調温度を下げる必要がありません。冷房で体が冷えすぎるのが苦手な人でも快適に過ごしやすいのが利点です。

冬は暖かく過ごせる

断熱性能が高い住宅は、室内を一定の温度に保ちやすいため、冬でも暖かく過ごしやすくなります。外が寒い状態でも、家内部の暖かい空気が外へ逃げるのを防げるためです。

寒い家を温めるために暖房を強めると空気が乾燥したり、顔は熱いのに足元は冷えたりする懸念があります。

高断熱の家であれば、暖房で温められた空気は上に昇り、上の冷たい空気は下に降りて対流するため、部屋全体の空気が温まります。暖房を効率的に使用できるため、常に心地よい室温で過ごせるでしょう。

光熱費の節約につながる

断熱性能を高めることにより、ランニングコストを抑えられます。

外気温の影響を受けにくく、室内環境を一定にキープできるため、冷暖房を使用する際の設定温度を緩和しても十分な暖かさを感じられます。使用する時間も減らせるので、毎月の光熱費を安く抑えられて節約につながります。

ヒートショックのリスクを軽減できる

断熱性の高い家は室温を一定に維持しやすくなるため、ヒートショックのリスクを軽減できます。

ヒートショックとは、急激な温度変化により血圧が大きく上下することで引き起こされる健康被害のことです。脳卒中や心筋梗塞などにつながる恐れもあります。とくに高齢者は血圧が変動しやすい年代のためヒートショックを発生しやすく、温かい室内から気温の低い脱衣所や浴室に移動したときの寒暖差などが危険につながりやすいです。

外気の影響を受けにくい家づくりによって部屋ごとの寒暖差を緩和できれば、両親と一緒に住む場合や、自分が歳をとったときも安心です。

断熱性能が高い住宅の懸念点

断熱性能が高い住宅を建てる際の懸念点は、以下のとおりです。

建築コストが高くなる

断熱性能を上げようとすると、コストが高くなります。断熱性や気密性を高めるために、単価が高い高性能な断熱材を使用する必要があるためです。窓にもペアガラスやトリプルガラスなどの施工が必要なため、施工費用が高くなります。

ただし、高い断熱対策を施した住宅を建てることにより、補助金を受けられる場合があります。条件や期限があるものが多いため、事前に建築士や工務店と連携して確認しましょう。

窓の面積が小さくなる場合がある

断熱性能を上げようとした結果、窓の面積が小さくなってしまうことがあります。断熱性と気密性の両方を向上させるには、窓の大きさが制限されるためです。

窓は壁よりも厚みが薄く断熱性が低いので、熱が出入りしやすい性質があります。また、窓と壁の境界部分で気密性が落ちる場合もあります。

窓を小さくする、少なくするといった対策で断熱性・気密性を上げようとすると、部屋が暗くなる、閉鎖感が出るなどの懸念が出てきます。

とはいえ、費用はかかるものの断熱性の高い窓やサッシを選べば大きい窓の設置も可能です。暗さに対しては、壁の色や照明の明るさで対策する選択肢もあります。

室内の有効面積が狭くなる場合がある

断熱性能を上げようと、室内側の断熱材に厚みを持たせた結果、室内が狭くなる場合があるのも懸念点です。基本的に、断熱材は厚みがあるほど熱を通しにくく、断熱性が高まります。

室内の有効面積が狭くなると、家具配置や収納のスペース確保が難しくなります。また、ソファやベッドなど大きめの家具を配置すると、想像していたより窮屈に感じることもあるでしょう。

一方、近年では薄くても断熱性能が高い断熱材も開発されています。部屋の広さを重視したい人にとって、選択肢の一つとなるでしょう。

内部結露が発生するリスクがある

断熱性を高くしても、窓などの結露は完全に防げるわけではありません。断熱性能が高いほど気密性も高くなり、室内に湿気を閉じ込めやすくなるためです。

内部結露が起こると、建物の損傷やカビの原因、ダニの発生などにつながる可能性が高まります。

現在の住宅には、換気システムを設置するように義務付けられているため、正しく稼働させて空気を入れ替える対策が必要です。

断熱性能の高い住宅を建てるポイント

断熱性能の高い家を建てるためのポイントは以下のとおりです。

- 断熱材の厚さ・グレードで断熱性能を上げる

- 気密性を高める

- 窓の断熱性を高める

3つのポイントについて、それぞれ解説します。

断熱材の厚さ・グレードで断熱性能を上げる

断熱性能は、断熱材の厚みによって左右されるのが一般的です。断熱材の厚みがあるほど熱が移動しにくいため、同じ種類の断熱材であれば性能は厚みに比例します。

また、断熱材のグレードを上げることでも、断熱性能は向上します。施工会社を探す際は、採用している断熱方法を事前に把握しておくことが大切です。

気密性を高める

断熱性能の高い家を建てるには、気密性を高めて外気の影響を受けにくくする必要があります。断熱材を入れても、隙間から外気が入ったり室内の空気が漏れたりすれば室温を保てません。

気密性の指標は、住宅全体の隙間がどれくらいあるのかを示す「C値」で表し、この値が小さいほど住宅全体の隙間が少ない高気密住宅になります。断熱性能を高めるためには、UA値(断熱性)だけでなく、C値(気密性)も大事な要素です。一方のみ優れているのではなく、どちらにも優れた高断熱かつ高気密の住宅が、省エネ性能が高く快適な住宅といえます。

ただし、施工会社によっても性能に違いが出やすい部分のため、注文住宅を建てるときは信頼できる会社を選ぶことが大切です。

窓の断熱性を高める

窓は熱の出入りが多い場所のため、断熱性能を高めたいなら窓の断熱性を高める配慮が不可欠です。

窓の断熱性能は、ガラスとサッシで決まります。一般的に、ガラスは単板より複層、サッシは金属製より樹脂製のほうが断熱性能は高いです。樹脂製のサッシは防火地域で採用できない場合もありますが、近年は断熱性を担保しつつ防火認定をクリアできるアルミ・樹脂の複合サッシも開発されています。

室内に入る熱を軽減するために、日射熱を通しにくいガラスを使用するのも効果的です。

まとめ

住宅の断熱性能を高めることで外気温の影響を受けにくくなり、オールシーズン過ごしやすい室内環境が作れます。節電・ヒートショックリスク軽減などにもつながり、快適な住まいづくりには不可欠な対策です。

住宅の断熱性能の最低ラインは段階的に引き上げられるため、これから新築住宅を建てるなら、性能の高さと費用のバランスをみて検討する必要があります。理想的な家づくりを実現するために、信頼できる施工会社に相談しましょう。

山川設計には、高品質なRC(鉄筋コンクリート)住宅を多数提供してきた実績があります。無料相談では丁寧なヒアリングを実施し、施主様の希望を実現できるような理想の住まいをご提案します。

年間を通して快適に暮らせる、断熱性能の優れた住宅を建てたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。